![]() 发布时间:2025-11-03

发布时间:2025-11-03

![]() 来源:

来源:

![]() 浏览量:

浏览量:

视力保护色:

AIMS望远镜课题团队成员在山间跋涉选址。中国科学院国家天文台供图

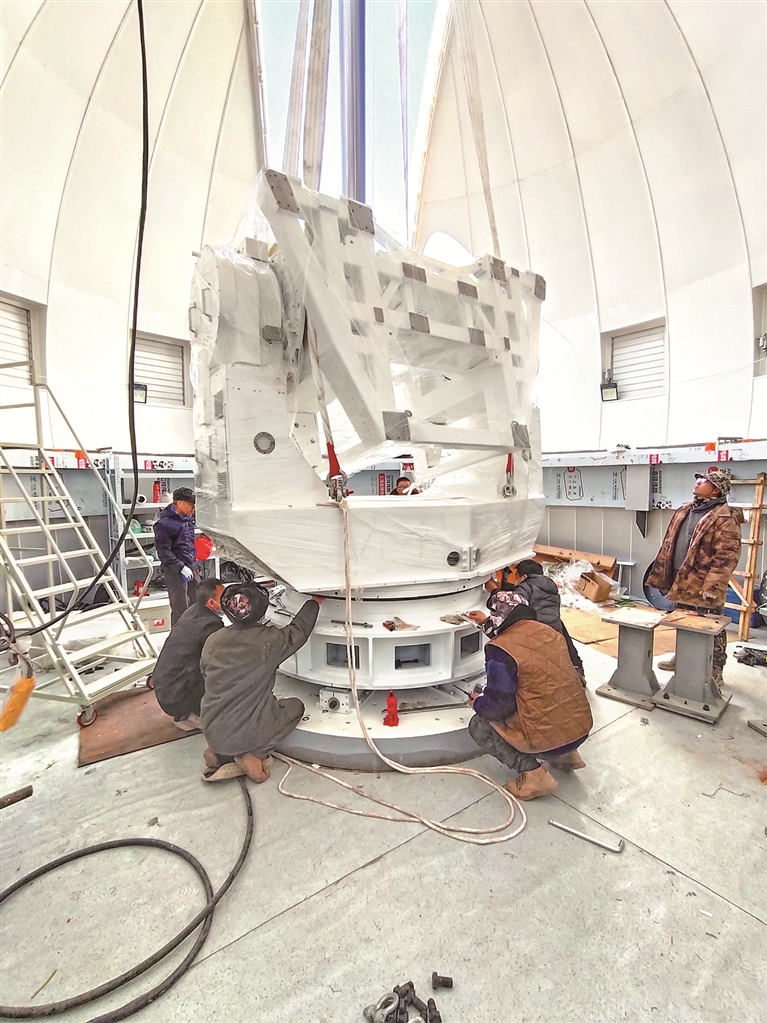

AIMS望远镜建设现场。中国科学院国家天文台供图

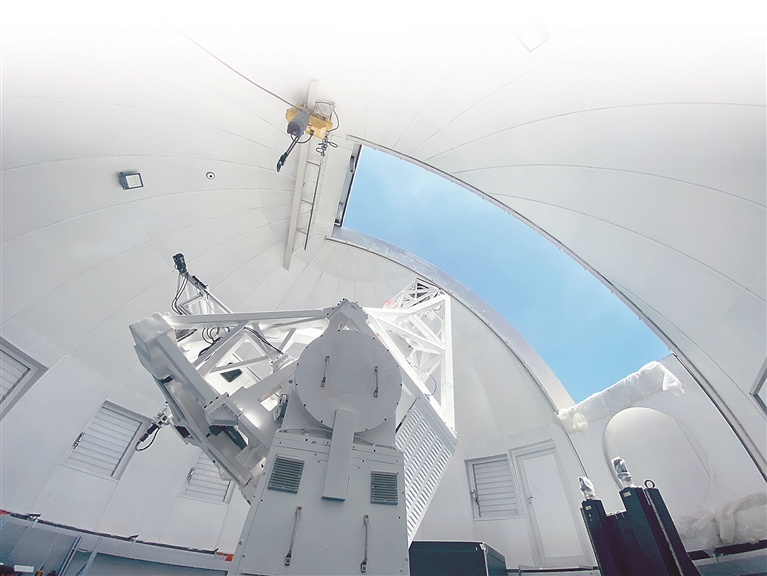

AIMS望远镜局部。中国科学院国家天文台供图

AIMS望远镜矗立在青海冷湖赛什腾山上。 中国科学院国家天文台供图

党的十八大以来,我国航天事业取得辉煌成就,中国人探索太空的脚步迈得更稳更远。我国首个国家空间科学中长期发展规划《国家空间科学中长期发展规划(2024—2050年)》中,“日地全景”是规划的五大科学主题之一。

在青海冷湖赛什腾山上,一座白色圆顶的建筑独自矗立在褐黄色的戈壁山峦中,仰望苍穹,划出一方探索宇宙的天地。这是国家重大科研仪器研制项目“用于太阳磁场精确测量的中红外观测系统”(以下简称“AIMS望远镜”),已于近日通过结题验收并正式启用。

作为国际首个中红外太阳磁场观测设备,AIMS望远镜的主要工作是什么?探测太阳磁场对于我们的生产生活有哪些重要意义?在探索宇宙的征途中,我国一系列天文观测仪器扮演着怎样的角色?请随记者一起踏上“探日之旅”。

研究太阳“最深的秘密”

探索科学前沿、守护人类文明

研究太阳活动、探索背后的奥秘,是人类自远古以来的不懈追求。

以眼睛为窗、以简仪为具,我国是世界上最早记录太阳现象的国家之一。早在宋代,沈括就在《梦溪笔谈》中记载了用浑天仪观测太阳运行轨迹的过程,元代郭守敬改进的简仪则进一步提升了太阳位置观测的精度。

党的十八大以来,习近平总书记高度重视航天事业发展,强调“航天梦是强国梦的重要组成部分”,勉励中国航天人“一步一个脚印开启星际探测新征程”。2021年10月14日,我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”成功发射,标志着我国正式进入空间“探日”时代。

除了我们看得见的部分,太阳还有“看不见、摸不着”的部分值得探索,其中就包括磁场。什么是太阳磁场?

“以生活中常见的指南针为例,它之所以能指明方向,核心是利用了地球的全球性磁场——磁场从地球磁北极延伸至磁南极,再回到磁北极,形成稳定的指向作用。太阳与地球类似,同样存在这样一种大尺度磁场。”AIMS课题负责人、中国科学院国家天文台研究员邓元勇告诉记者,太阳磁场的复杂程度远胜地球。我们生活的地球有实打实的固体表面,而太阳表面整体呈全气态,科学上称之为“等离子体态”。正是这种物质形态的差异,让太阳磁场呈现出更多样的类型,比如太阳黑子,便是太阳表面磁场强度尤为突出的典型区域。

简单来说,磁场是太阳最核心的秘密。若想理清太阳现象的来龙去脉,磁场始终是绕不开的关键要素。科研人员通过各类手段捕捉不同的太阳现象,但解释这些现象成因时,最终都会归结到磁场变化上。

太阳孕育了地球生命,但其活动并非永远温和。对于太阳物理学家来说,研究太阳磁场不仅是探索宇宙奥秘的科学前沿,也是守护人类文明的现实需求。

从电网安全到航天探索,从气候预测到农业生产,太阳磁场的影响渗透到我们生活的方方面面。邓元勇举例道,“比如,大家平时了解的‘太阳风暴’,本质上属于灾害性空间天气,不仅会干扰航空航天、导航通信系统,还可能使输油管道、输气管道等现代化基础设施产生局部感应电流,最终导致系统损坏。因此,若想实现灾害性空间天气的精准预报,必须先厘清其源头机理,这也是研究太阳磁场的关键意义所在。”

十年终磨一剑

探测精度十倍跃升、核心部件国产化

太阳磁场并非一成不变,而是随着太阳活动的周期性变化而波动。而且其结构复杂,大多由多个强磁场区域组成,这些区域之间相互作用,形成了太阳表面的各种特征,比如太阳黑子、耀斑等。

对于太阳磁场的精准观测,科学家们一直在探索各种方法。

“强磁场容易观测,而弱磁场往往‘难以捉摸’。并非我们看不到弱磁场,而是测量误差太大——就像能看见某个物体,却说不清它的准确大小。”邓元勇介绍,国际上对太阳磁场的测量多集中在可见光波段,少数延伸至近红外波段。此前,太阳磁场的测量精度始终停留在100高斯量级,受观测原理限制,难以突破。

AIMS望远镜的核心优势在于,借助中红外波段的特性,将太阳磁场测量精度从100高斯量级提升至10高斯量级。通俗来讲,若测量精度仅为100高斯,相当于太阳上近半数的弱磁场无法被准确测量;而10高斯的测量精度,能让学界对绝大多数太阳磁场的测量值更接近其真实值。

精度的十倍跃升,背后是“十年磨一剑”的坚守和执着。自2014年立项至今,邓元勇和团队成员并肩走过11个年头。

“我们项目的核心创新点是中红外高光谱成像能力。当时国际上广泛应用的红外傅里叶光谱仪都是‘非成像’型号,而我们需要的光谱仪要同时满足‘成像’与‘高光谱分辨率’这两项要求。”团队成员回忆道,在经过多方考察后大家意识到,国际合作的路基本走不通,必须坚持自主研发。

“其实当时心里也没有十足的把握能做出来。”就在这种“摸着石头过河”的无数次摸索实践中,团队研制出了国际上首台既有超高光谱分辨率,又具有成像功能的红外傅里叶光谱仪,并且红外光谱和成像终端及真空制冷系统等部件均为国产,实现了核心部件国产化。

海拔约4000米的青海冷湖赛什腾山,是AIMS望远镜的“安身之处”,其背后的选址工作有着细致的考量。

邓元勇介绍,早在2013年前期研究时,团队就已在青藏高原启动首轮选址,主要评估天空背景辐射对观测的影响,为后续工作奠定基础。AIMS望远镜立项后,团队又在青藏高原的德令哈、稻城、阿里,以及中国科学院新疆天文台南山观测站四个地点开展定点观测,每个地点的观测时长都断断续续达到一年以上。

地球大气抖动对光学成像质量的影响程度,即“视宁度”,是天文台选址优先关注的点。同时,红外观测对干燥度要求极高,潮湿环境中大气水分子会产生谱线干扰,影响观测精度;太阳观测还需要长时间的日照。综合以上各方面因素,团队在青海冷湖开展了一年的定点观测后,最终选定此处。

2023年9月1日,AIMS望远镜整机开始投入试观测。两年多来,AIMS望远镜已经积累了一大批有价值的科学观测数据,有望在太阳三维大气动力学、耀斑物理等前沿研究方面取得重要进展,部分数据分析和科学研究成果正在整理中。

天地协同“看太阳”

卫星聚焦高层大气、地面主攻低层大气

工欲善其事,必先利其器。每一个天文仪器设施的建立、每一次设备性能的提升都给太阳物理带来新的发现,甚至让人类对太阳有一个全新认识。

从举头望日到抵近“探日”,从被动跟跑到自主研发,近年来我国在“探日”领域取得一系列重大成就,不断刷新攀登航天科技高峰的中国高度。

地面望远镜与太空卫星,是观测太阳的两大主力军。

2022年10月,我国首颗综合性太阳探测专用卫星“夸父一号”在酒泉卫星发射中心发射升空。它是中国科学院空间科学先导专项继“悟空”“墨子号”“慧眼”“实践十号”“太极一号”“怀柔一号”之后,研制发射的又一颗空间科学卫星,实现了我国天基太阳探测卫星的跨越式突破。

太空卫星的优势十分突出。邓元勇介绍,卫星观测不受地球大气层干扰,若望远镜口径足够大,能获取更高空间分辨率的观测结果,而且其不受天气限制,可实现连续观测,数据质量更稳定。太阳等天体的辐射是全波段电磁波,但地球大气层会吸收部分波段,比如紫外线、高能射线以及部分极低频率射电波段,这些都只能在太空观测中捕捉到。

不过,由于成本高昂、维护投入巨大,且寿命有限、难以实现长期连续观测,太空卫星需要与地面的太阳望远镜通过“天地协同”各司其职来提高观测效率和质量。

“从观测目标看,太空卫星更聚焦太阳高层大气(如色球层、日冕)及其剧烈爆发活动(如太阳耀斑、日冕物质抛射),凭借全波段观测能力,对这些活动的捕捉更灵敏;地面望远镜则主攻太阳低层大气,依托大口径设备实现高空间分辨率观测,观测波段以可见光、射电波段为主。”邓元勇说。

这种“天地协同”,使得科研人员能够对太阳爆发从源头到地球传播进行追踪,为提高空间天气预报的准确率奠定了坚实基础。这不仅是中国对自身航天、通信、导航等国家重大基础设施的强力护航,也是中国作为负责任大国,对全人类应对空间天气灾害这一共同挑战所贡献的中国智慧和中国方案。

记者手记 | 筚路蓝缕 叩问苍穹

沈东方

“在我们团队里,这个困难根本不会被大家提及,如果这点‘小事’都要拿出来说的话,怕被同行‘瞧不起’。”

邓元勇口中的“小事”,是高海拔带来的低压、缺氧和严寒。

从开始选址到正式投入观测工作,高反是科研人员必经的考验。“2019年,一位年轻同事从德令哈返回北京的火车上突发晕厥,经过好几年的适应,他的高原反应才有所缓解。我们不鼓励硬扛,但面对工作中的困难,每个人都选择主动克服,这已成为团队的默契。”

在立项之初,曾有专家建议项目验收可以安排在实验室内,这样更容易通过。但邓元勇和团队成员们选择“自我加压”,申请在实地完成验收,“因为我们想做的是科学家们真正能用上的科学设施。”

青海冷湖,曾因石油而沸腾,如今再因天文探索而闪耀,其优越的观测条件背后是极其严酷的建设环境。AIMS望远镜的安置处最终选定的是一处山脊,最宽处也只能供两个人并排通过。

筚路蓝缕,以启山林。在两年多的考察和建设期内,团队成员们在这里见过暴风雪、经历过沙尘暴,车辆常因塌方受阻;在没有基础电力设施的时期,成员们自搭太阳能板发电;即便是交通状况改善之后的现在,一吨水运上山依然要160元,能吃上一碗泡面就是简单的幸福……

“作为中国科学家,我们始终坚持立足自主发展,这是科研工作的底线。”从青海冷湖到祖国各地,一位位科学家和AIMS望远镜研究团队一样,正在严寒、酷暑、缺氧等环境中默默坚守,他们用行动诠释了科学家精神,也让我国叩问苍穹的步伐越迈越稳。